明治14(1881)年7月13日、石川町沢井字打出の農家、小林悟三郎・クラの次男として小林和平は生まれた。

長男であれば、生涯、石と向き合うこともなかったかもしれない。

次男に生まれた和平は、明治26(1893)年頃、12~13歳で小松寅吉に弟子入りする。当時、寅吉は48歳前後で、川原田天満宮の飛び狛犬、神宮寺墓地 佐久間由松の墓石(下に亀、上に鶴)、白河借宿新地山参道口の狛犬、鹿嶋神社隣神宮寺墓地 佐久間由松の墓石(下に亀、上に鶴)など、大作、傑作を次々に制作している絶頂期に入っていた。

厳しい親方の下、和平少年は必死に石工修行を重ねたことだろう。

幼少期や十代の修業時代の和平については、ほとんど何も分からない。

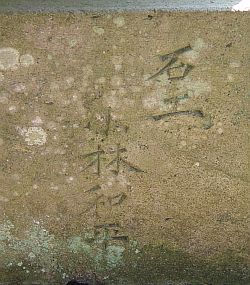

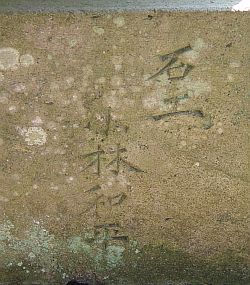

小松利平の作と思われる波乗り兎像がある八幡神社の裏手に、小さな石の社がある。よく見るとこの社には「石工 小林和平」という銘が彫り込まれている。制作年月は明治35(1902)年12月。和平はまだ21歳である。

私が見つけた和平の銘が残る作品の中では、これが最古のものだ。

当時の和平はまだ修行中の身で、まだ名前を彫ることを許されていなかったはずだ。しかし、自分で彫り上げた記念すべき第一作だったので、後にこっそり名前を彫り込んだのだろうか。

あるいは、この時期、親方の寅吉は大作准提観音像などを彫るために栃木の雲照寺に出張して留守だったため、親方に無断でちゃっかり彫ってしまったのかもしれない。

修業時代は相当辛かったようだ。あの寅吉の鬼気迫る作風や、新地山の石柵に見る反骨精神を考えれば、いかに大変な修行だったか想像できる。

後に、「人間、他人の家の飯を食わなければ本当の苦労は分からない」と、弟子になった孫たちに何度も言い聞かせていたそうだ。

若き和平は、いくつものドラマと悲運に翻弄される。

まだ修業時代の明治38(1905)年、5歳年上の女性・小林ナカとの間に長男重利が生まれる。このとき和平は24歳。ナカは29歳。ナカは東白川郡社川村大字一色の小林多三郎の二女だが、5歳年上のこの女性とどういう経緯で知り合い、結ばれたかは分からない。はっきりしていることは、この時点では和平はまだ結婚を許されていなかったということだ。

結婚を許されぬまま5歳年上の女性との間に子供が生まれたわけだが、長男・重利は明治40(1907)年7月19日、まだ2歳でこの世を去ってしまう。このとき和平は26歳。

石工として独立できぬまま、初めての子供を失った悔しさ、悲しみはいかばかりだっただろうか。

翌明治41(1908)年、ようやくナカとの結婚を許され、明治42年に独立。同年、次男正が生まれたが、正も生まれてすぐに亡くなってしまう。

生まれてきた男の子二人が次々に夭逝してしまう中で、石工として修行を終え、独立を許された和平だが、こんな状況では仕事に身が入らなかったかもしれない。

この頃、和平がどんな仕事をしていたのかはよく分からない。

和平との関係ははっきりしないが、和平が独立する前の年、明治41年に建立された気になる狛犬がある。

上の写真は、西白河郡矢吹町中畑字根宿 八幡神社の狛犬。明治41(1908)年旧8月の銘があるが、吽が倒壊して壊れ、現在は和平の孫である小林登が彫った狛犬が置かれている。

この狛犬、石工名が刻まれていないが、おそらく寅吉門下の誰かの手によるものだろう。

この神社の参道入り口には、和平が大正12年に彫った灯籠一対もある。壊れた吽像の代わりを晩年の和平に依頼(実際には孫の登が和平の指導を受けながら制作)していることからも、寅吉工房とつながりのある神社であることが分かる。

寅吉が彫ったのであれば必ず自分の銘を入れるはずだ。石工名がないということは、弟子の和平が彫った、あるいは和平の兄弟子の中に相当腕の立つ者がいて、弟子たちの共同作業で彫られた可能性が高いと思われる。

この狛犬、実にうまく彫れている。寅吉の初期狛犬とは明らかに違うし、飛翔獅子の構図を踏襲しているが、寅吉の力強い作風とは違って、優美とも言える繊細な線が印象深い。

和平が長男を失った直後に、寅吉一門によって彫られた狛犬であるということを思うと、複雑な感慨を抱かざるをえない。

独立後、大正に入ってからの和平の仕事は、あまりはかばかしくなかったようだ。師匠・寅吉の晩年には、寅吉を手伝っていたことが長福院の毘沙門天像などが物語っている。

大正4(1915)年2月22日に師匠の寅吉が亡くなった後も、大正12(1923)年9月、根宿の八幡神社の灯籠が見つかる程度で、目立った作品が見あたらない。いちばんエネルギーがありそうな30代、40代の作品がほとんど見つからないのだ。

大正15(1926)年、44歳のときには、中島村滑津 常瀬山善通寺墓地に地蔵菩薩像を建てている。台座には「小松家祖累代供養」と刻まれている。師匠ゆかりの家からの依頼かもしれない。

次男に生まれた和平は、明治26(1893)年頃、12~13歳で小松寅吉に弟子入りする。当時、寅吉は48歳前後で、川原田天満宮の飛び狛犬、神宮寺墓地 佐久間由松の墓石(下に亀、上に鶴)、白河借宿新地山参道口の狛犬、鹿嶋神社隣神宮寺墓地 佐久間由松の墓石(下に亀、上に鶴)など、大作、傑作を次々に制作している絶頂期に入っていた。

次男に生まれた和平は、明治26(1893)年頃、12~13歳で小松寅吉に弟子入りする。当時、寅吉は48歳前後で、川原田天満宮の飛び狛犬、神宮寺墓地 佐久間由松の墓石(下に亀、上に鶴)、白河借宿新地山参道口の狛犬、鹿嶋神社隣神宮寺墓地 佐久間由松の墓石(下に亀、上に鶴)など、大作、傑作を次々に制作している絶頂期に入っていた。 小松利平の作と思われる波乗り兎像がある八幡神社の裏手に、小さな石の社がある。よく見るとこの社には「石工 小林和平」という銘が彫り込まれている。制作年月は明治35(1902)年12月。和平はまだ21歳である。

小松利平の作と思われる波乗り兎像がある八幡神社の裏手に、小さな石の社がある。よく見るとこの社には「石工 小林和平」という銘が彫り込まれている。制作年月は明治35(1902)年12月。和平はまだ21歳である。

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ