狛犬に関する本としては、狛犬博物館館主であった故・上杉千郷氏による大著『狛犬事典』(戎光祥出版、2001、現在在庫切れの様子)、狛研会長でもある三遊亭円丈氏の『THE 狛犬!コレクション』(立風書房、1995)、小寺慶昭氏による関西狛犬三部作とも呼べる『狛犬学事始』『京都狛犬巡り』『大阪狛犬の謎』(ナカニシヤ出版、1994・1999・2003)など、立派な著作がすでに発表されています。

こうした本では得られなかった情報、あるいは狛犬になど興味を持ったことがない大多数の人たちへのアピールができなければ、新たな狛犬本を出す意味はあまりないでしょうし、相当しっかりしたものを作らないといけません。しかし、現代の出版状況ではそうした本が出せるとは到底思えず、漠然と、70歳くらいになったら自費出版でもしようかと思っていたところ、思わぬところから出版の話が出たのが2005年のことです。

版元は出版登録をしたばかりで、その時点ではまだ1冊しか本が出ていないというところでした。建築関連と日本の伝統美術をふんだんなカラー写真とともに世界に発信するという志を持つ気鋭の社長の話を聞き、それならば……と、動き始めました。

出版にあたり、どのような内容にするかをまず決めました。

既存の狛犬本では、『THE 狛犬!コレクション』以外は、写真が少ないのが残念な点です。狛犬の魅力は、写真を見せるだけですぐに伝わります。ですから、まず豊富な写真、しかもカラー写真を入れた本にすることが第一条件です。これは版元発行人の当初からの意図でしたから問題なくまとまりました。

次に、時代の古いものしか見ていない学術研究としての狛犬文化論と、市井の狛犬ファンがそれぞれ勝手に進めているマニアックな「狛犬趣味」の世界を総括し、なおかつ、狛犬文化の魅力をありのままに伝える骨太な構成をめざしました。

その結果、

1)時代が古ければ価値が高いという既成概念にとらわれず、美術として正しく再評価する

2)外見による細かな分類に走ることなく、極力、体系的、理論的に狛犬を再分類し、検証する

という2点の指針が自然と浮かび上がってきました。

アカデミズムや市井の狛犬研究者たちの業績を尊重しつつ、この2点については、しっかりした内容になるように努力したつもりです。

この作業にあたっては、多くの狛犬ファンたちの助けを借りました。特に、

liondogさん(靖国神社の狛犬、笏谷石狛犬など)、

綱川潔さん(岡崎現代型の祖である酒井孫兵衛、宝珠型狛犬と『諸職画鑑』の関係など)、山田敏春さん(井亀泉のことなど)、福田博通さん(神使像研究全般)には、様々な示唆を受け、協力もいただきました。

狛犬のルーツ研究においては、上杉千郷さんの業績がなければ到底、言及できませんでした。

三遊亭円丈師匠と狛研メンバーによる関東周辺の狛犬詳細データの力も大変な助けとなりました。狛研の機関紙

『狛犬の杜』(編集長:阿由葉郁夫さん)にも、多くの示唆をもらいました。

本にするまでの道のりでは、英訳と写真画像処理が特に大変でした。

英訳は、『赤毛のアン』『秘密の花園』などの文芸作品の翻訳者としていくつもの訳書を出している茅野美ど里さんに、無理を言って引き受けていただきました。低予算ゆえ、まったく割に合わない仕事で、心苦しいかぎりです。

そもそも「狛犬」をどう英訳するのか。「はじめ狛犬」をどう表記するか、などなど、予想外の問題が次々に出てきて、その度になんども修正作業を行っていただきました。例えば「○○型狛犬」の「型」は、typeではなくstyleを使ったほうがいい、などといった議論も噴出し、最後は茅野さんの妹さん(アメリカ在住のプロ通訳)にも通読してチェックしていただきました。

写真に関しては、予期せぬトラブルが続出し、それが出版が遅れた原因のひとつなのですが、最後は急遽見習社員契約で採用された若き新人編集者の奮闘のおかげで、なんとか400点を超えるカラー画像が収まりました。

いくら私が

「ガバサク流師範」とはいえ、400点超の画像を全部Photoshopで加工するのは大変な苦労でした。それ以上に、それらの画像が思い通りに編集側で処理されていないことで、通常の何倍もの手間とストレスが生じました。

ともかく、そうした苦労の末に、『狛犬かがみ』は出版されます。

今まで20冊以上の本を作ってきましたが、これほど大変だった本はありません。「好き」でなければ到底やりとげられなかったでしょう。

狛犬に関しては、当面これで言いたいことはほぼ言い尽くしたと感じています。25年以上の狛犬歴を集大成した本です。ぜひ、手にとってご覧になってみてください。新鮮な驚きとともに、現代では失われてしまった大切なもの──見たことのないものへ想像力を働かせる楽しさ、妥協を知らない職人魂、芸術とは何かを探求する心、自分の存在が消えた後にも残る石造物を作りだす浪漫などなど──を発見できることと思います。

(2013/09/15 追記)

『狛犬かがみ』は3000部を刷り、完売後は版元にも在庫切れで、アマゾンの古書ではプレミアム価格で販売されていることもありました。

長い間、入手できなくなっていましたが、2013年、改訂新版として出すという話があり、本当かな? と思っていたのですが、本当にまた出ることになりました。

書店に並ぶ数は極めて少ないでしょうから、ぜひアマゾンで注文してください。

☆初版出版の際には絶賛のお手紙をいただき、神社庁の新聞にも紹介コラムを書いてくださった

日本神社界の重鎮・上杉千郷先生が、 2010年6月30日に亡くなりました。心からご冥福をお祈りすると同時に、上杉先生が愛された狛犬の研究、世界への紹介の仕事を今後ともライフワークのひとつとして続けようという決意を新たにしています。

(

たくき よしみつ)

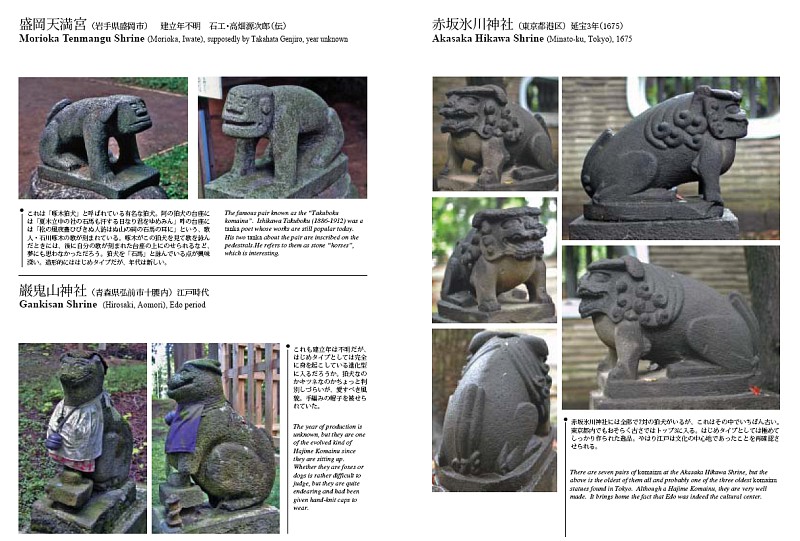

日本人にとっての「狛犬」は、あまりにも身近なためか、普段注意されることもなく、神社の前に座り続けています。しかし、近年その狛犬に対する関心が高まっていて、ご近所の狛犬を再評価したり、写真を丹念に集めたサイトなどが年ごとに増えています。

私も狛犬に魅せられた一人で、名もない民間芸術家が心を込めて彫り上げた作品に出会うと心がときめくのを押さえることができません。

狛犬は、いたるところで、ごく自然に、それを包む深い森や、木々の間に苔むして座っています。江戸時代初期から、無数の石工(石像彫刻家)によって刻まれ、今日に伝わっている狛犬たち。改めて見直すと、ちょうど、いま流行のアニメのように、奇抜なものあり、細部に凝ったものあり、芸術的価値の高いものや、素朴なものありで、興味が尽きません。

本書は、四半世紀にわたって狛犬を追い続けているたくきさんの、情熱に溢れた一冊です。ぜひお楽しみ下さい。

(

大塚康生)

■『狛犬かがみ』は在庫切れで、古書も高騰しているようです。

■『狛犬かがみ』は在庫切れで、古書も高騰しているようです。

日本人にとっての「狛犬」は、あまりにも身近なためか、普段注意されることもなく、神社の前に座り続けています。しかし、近年その狛犬に対する関心が高まっていて、ご近所の狛犬を再評価したり、写真を丹念に集めたサイトなどが年ごとに増えています。

日本人にとっての「狛犬」は、あまりにも身近なためか、普段注意されることもなく、神社の前に座り続けています。しかし、近年その狛犬に対する関心が高まっていて、ご近所の狛犬を再評価したり、写真を丹念に集めたサイトなどが年ごとに増えています。

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ